Tratto dal volume La pandemia del 1981

© 2021 Michele Camillo

EPIRADIO

Non è la circostanza che conta, ma la lezione appresa.

Non il simbolo, ma il suo significato.

Non ciò che è al di fuori, ma ciò che accade dentro.

Richard Bach

Attilio Moro, era per tutti “el moro”; in quanto, moro de nome e de fatto. La carnagione scura e i capelli neri ricci, lo facevano sembrare veramente un africano; una sorta di mutazione genetica dovuta agli anni passati in mezzo al mare, imbarcato come marconista, nelle gigantesche navi porta container. Questo; fino a quando, l’improvvisa morte della siora Wanda, l’aveva costretto a scendere a terra anzitempo per badare al figlio Ivano, mio storico compagno di classe.

Quella brutta disgrazia, segnò nel contempo, la nascita del mito “AM Elettronica” ovvero, quella che, per noi fioi,era la bottega di babbo natale, nel senso che, dentro quel negozio di balocchi elettronici, trovavi sicuramente qualcosa che avresti voluto farti regalare. Grande appassionato di musica; in un apposito angolo, trovavi le più sofisticate apparecchiature per riprodurla. Era uno spasso andare a fare i compiti da Ivano, nel laboratorio adiacente il negozio; terminate le incombenze scolastiche, sior Attilio ci dava da fare qualche lavoretto che, spesso consisteva nel collaudare gli impianti. Il nostro pezzo preferito per fare i test era nightflight to Venus dei Boney M; manopola del volume a manetta, bastavano i primi trenta secondi per far staccare l’intonaco dal muro. Quando uscivo, mi soffermavo incantato e, nel contempo, triste, ad ammirare il “bobinone” Revox, le mitiche casse Cerwin Vega e gli stereo Marantz color champagne con le loro belle luci blu; avevo la bava alla bocca dal desiderio di portarmene a casa uno ma, sapevo che era una battaglia persa in partenza. Quella volta che, io e Gigi, provammo a buttarla là a Ottorino; per tutta risposta, ci tirò dietro, uno a testa, i suoi pesantissimi zoccoli di legno, che furono di nonno Giovanni; l’uomo aveva una mira infallibile.

A proposito di Otto, mi faceva morire sentire el moro, da bon venesianasso, rivolgersi a lui chiamandolo “vecio”, “coco”, oppure “amore”; se l’avessi fatto io, mi sarebbero arrivati addosso altri zoccoli, più qualcos’altro.

Mio padre gli perdonava ‘ste confidenze perché, alla fine, ne aveva una profonda stima. Tra “uomini di scienza”, si scambiavano pareri e favori; a volte poi, el moro, forniva a Otto i pezzi per le creazioni che, puntualmente ricambiava con i nostri migliori prodotti agricoli.

Era anche grazie al feeling tra i due che, quel giorno, avevo incassato l’autorizzazione a spendere; pronto ad approfittarne, infilandoci dentro anche qualcos’altro; come si dice, xe ben batar el fero finché el xè caldo.

“Marconista ‘na volta, marconista par sempre”, diceva. In effetti, a son di stare per anni, in mezzo all’oceano, a parlare per radio con tutto il mondo; questa, finì per diventare inevitabilmente, l’inseparabile compagna della sua nuova vita “terrestre”. In giardino, piantò, anziché alberi, una miriade di tralicci pieni zeppi di antenne, delle più svariate specie. Un giorno, gli chiesi cosa ci trovasse di interessante nel passare il tempo libero a trafficare con gli apparati ricetrasmittenti; si tolse gli occhiali e tirò un sospiro; “aea fine, te fa sentir manco soeo”.

Era praticamente il marconista di quartiere e, si può affermare che svolgeva un servizio pubblico; nel senso che, se volevi notizie dal mondo, fresche e non manipolate, ti conveniva passare da lui anziché dar retta ai mass media. Ovviamente, in quel periodo, era in stretto contatto con l’Argentina;

- “Aeora, sior Attilio, cossa xè dise?”

- “Coco, qua, xe va tutto ben; fra un fià… semo ciavai”

Rimasi a lungo da solo dentro ea ceseta, in attesa di, non so cosa. Le parole di speranza della biondina si erano ormai dissolte, svanite con lei in sella al suo Ciao Bianco; nella mente erano state rimpiazzate dal “semo ciavai” del moro. Un silenzio imbarazzante, come tra due persone che non si parlano da una vita. Lui sapeva che, sotto, sotto, a spingermi li dentro era stata più la paura per la mia sorte che non quella degli altri. Non credo gli stiano molto simpatici i tipi che vengono a parlargli solo nel momento del bisogno; quelli, come me, che entrano in chiesa con la scusa del “semo ciavai”, ma che, poi, fanno solo richieste al singolare passando velocemente, senza quasi accorgersene al, “so ciavà”. Chissà; forse prima avrei dovuto chiedergli scusa per non essermi mai prodigato a favore del prossimo, se non nel caso che, quest’ultimo, assumesse le sembianze di una fighetta. Fino a quel momento, avevo procrastinato qualsivoglia servizio a favore della società, al momento in cui mi sarei felicemente sistemato con una bella gnocca; questione di priorità.

All’ingresso c’era un leggio con un quadernone dove ognuno poteva lasciare i suoi pensieri o, scrivere una preghiera; con la coda dell’occhio, avevo visto la biondina, prima di uscire, armeggiare con la penna; così andai a sbirciare.

La più grande disgrazia che ti possa capitare è di non essere utile a nessuno,

è che la tua vita non serva a nulla.

Raoul Follereau

Più che una preghiera, sembrava un messaggio rivolto a me, giusto per, darme ‘na descantada.

Il silenzio continuava a dominare la scena; il rumore del vento fuori, sembrava quello di sottofondo di una radio che, non riceve nessun segnale.

“Aea fine, te fa sentir manco soeo”; poteva essere Lui che parlava con la voce del moro? Probabile, perché fu in quel momento, che mi balenò in mente una strana idea.

Quel menasfiga della radio, tra le altre cose, aveva detto che i telefoni erano ormai inutilizzabili per sovraccarico delle linee e, la gente non sapeva più a che santo votarsi per comunicare; e qui, poteva entrare in scena el moro.

Non so se fosse stato Lui a chiamarlo in causa ma, l’idea di usare le ricetrasmittenti portatili, quelli che el morochiamava “baracchini”, per far parlare le famiglie tra loro, mi pareva, semplicemente geniale. Una maniera per combattere la solitudine che, si profilava essere pericolosa quanto la malattia, se non di più. Ora, non sentivo più il vento di prima, faceva più caldo, ed era tornata l’aria primaverile. Ero impaziente di parlarne col moro, pedalai verso la bottega come un professionista; l’ultimo kilometro, tirai volata; a momenti, non mi schiantai contro la vetrina.

Non avevo quasi più fiato, iniziai frettolosamente, a comunicargli i dettagli dell’appalto per la fornitura, al ranch Nosea, dell’agognata V^ banda e relativi optionals; in modo da passare velocemente all’argomento successivo; quello che mi stava più a cuore.

Mi guardò in maniera strana, ma poi, rispose alla sua maniera; “sta calmo coco; se el vecio xe ga deciso, ormai el merlo xè in cheba; assime far a mi”.

A quel punto, facendo un gran casino e mangiandomi metà delle parole, gli esposi il progettone; al ché, mi guardò come se mi stesse prendendo per il culo.

“Vecio, ti te si fatto fora tutto el clinton de to pare, par ea soddisfassion de averghe fatto tor, forse, e digo forse, ea teevision a coeori? ‘Scolta, no so se ti ga visto cossa che xe drio sucedar in giro par el mondo; par carità, fame un piasser, va in xò”; due tonfi sordi sul pavimento; erano le mie palle.

Ero talmente frustrato da non accorgermi che Ivano si trovava, da un bel pezzo, alle mie spalle; in mano aveva una rivista di elettronica su la cui copertina campeggiava il titolo, “potente trasmettitore FM”.

- “Podaressimo, invesse, mettar in pie ‘na radio privata”; sparò di brutto il colpo che aveva in canna, sbattendo sul bancone la rivista.

- “Ma, … de quee … dove xè trasmette?”; controbattei ingenuamente.

- “Si, proprio come quee vere”

- “Ma … el posto; dove ea cassemo?”

- “In soffitta da ti”

- “Fioi bei, me sa che xè un tantin drio pissar fora del bocal”. Quella frase l’avevo già sentita; ma, detta dal sior Attilio Moro, aveva un valore diverso.

Il primo aprile 1981 iniziò l’avventura di Epiradio. Epidemia radio; che, letta in inglese, si trasformava in HappyRadio.

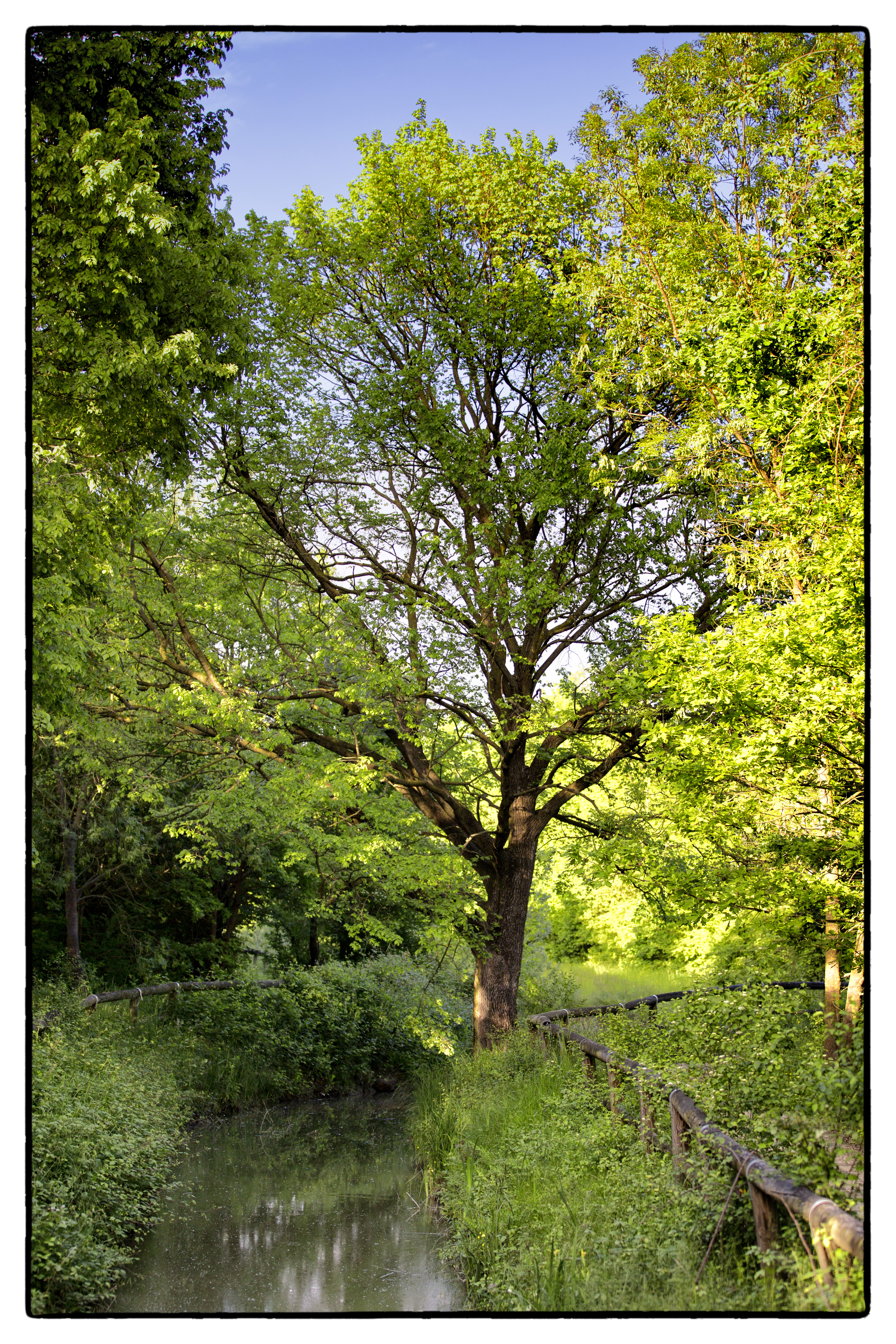

Vedo ovunque nella natura, ad esempio negli alberi, capacità d’espressione e, per così dire, un’anima.

Vedo ovunque nella natura, ad esempio negli alberi, capacità d’espressione e, per così dire, un’anima. Tra le fronde degli alberi stormisce il mondo, le loro radici affondano nell’infinito; tuttavia non si perdono in esso, ma perseguono con tutta la loro forza vitale un unico scopo: realizzare la legge che è insita in loro, portare alla perfezione la propria forma, rappresentare se stessi. Niente è più sacro e più esemplare di un albero bello e forte.

Tra le fronde degli alberi stormisce il mondo, le loro radici affondano nell’infinito; tuttavia non si perdono in esso, ma perseguono con tutta la loro forza vitale un unico scopo: realizzare la legge che è insita in loro, portare alla perfezione la propria forma, rappresentare se stessi. Niente è più sacro e più esemplare di un albero bello e forte. Agli alberi parla più il vento che l’uomo

Agli alberi parla più il vento che l’uomo Chi ha imparato ad ascoltare gli alberi non brama più di essere un albero. Vuole essere quello che è.

Chi ha imparato ad ascoltare gli alberi non brama più di essere un albero. Vuole essere quello che è. Talvolta, un albero umanizza un paesaggio meglio di quanto farebbe un uomo.

Talvolta, un albero umanizza un paesaggio meglio di quanto farebbe un uomo. Tra i rami dei grandi alberi mi sono arrampicato per guardare il cielo… con la loro frutta mi sono sfamato, con il loro legno mi sono riscaldato: a loro devo la mia

Tra i rami dei grandi alberi mi sono arrampicato per guardare il cielo… con la loro frutta mi sono sfamato, con il loro legno mi sono riscaldato: a loro devo la mia Gli alberi sono le colonne del mondo, quando gli ultimi alberi saranno stati tagliati, il cielo cadrà sopra di noi.

Gli alberi sono le colonne del mondo, quando gli ultimi alberi saranno stati tagliati, il cielo cadrà sopra di noi. Che straordinario dono sono gli alberi e quante cose potremmo imparare da loro, se solo sapessimo guardarli, vederli, prestare loro l’amore e l’attenzione che si presta agli amici.

Che straordinario dono sono gli alberi e quante cose potremmo imparare da loro, se solo sapessimo guardarli, vederli, prestare loro l’amore e l’attenzione che si presta agli amici. Gli alberi rimangono intatti se tu te ne vai. Ma tu no, qualora se ne vadano loro.

Gli alberi rimangono intatti se tu te ne vai. Ma tu no, qualora se ne vadano loro. Se vorrai conoscere la forza e la pazienza, dovrai gradire la compagnia degli alberi.

Se vorrai conoscere la forza e la pazienza, dovrai gradire la compagnia degli alberi. Alberi,

Alberi,

PHOTOSTORIES

PHOTOSTORIES